すべて表示する

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DXは「Digital Transformation:デジタルトランスフォーメーション」の略で、もとはスウェーデンの大学教授であるエリック・ストルターマン氏が2004年に提唱した「デジタル技術が浸透することで人間の生活のあらゆる面で引き起こす、あるいは良い影響を与える変化」を指す概念でした。

日本では、経済産業省が2018年に「DXレポート」を発表したことをきっかけに浸透し、「競争優位性を確立する」ために「AI(人工知能)やIoT、ビッグデータなどのデジタル技術を活用しビジネスモデルや業務を抜本的に変革する取り組み」という意味で用いられることが一般的です。

DXの定義

経済産業省が公開している「デジタルガバナンス・コード2.0(旧 DX推進ガイドライン)」において、DXは以下のように定義されています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

DXとIT化とデジタル化の違い

DXと混同されやすい概念として「IT化」があります。

IT化は、「ITやデジタル技術を活用し、自社で行っているアナログ業務をデジタル業務へ移行すること」を指します。

あくまで「既存の業務の一部」をデジタルへ移行することですので、IT化は「デジタル技術を活用しビジネスモデルや業務を抜本的に変革する取り組み」であるDXの一つの手段といえます。

また、デジタル化という単語もあります。

デジタル化は英単語の「Digitization」「Digitalization」「Digital Transformation」の3つのいずれの和訳でもあります。

Digitization | デジタイゼーション | アナログ・物理情報のデータ化 |

Digitization | デジタライゼーション | 特定部門、特定業務のデジタル移行 |

Digital Transformation | デジタルトランスフォーメーション | 組織横断、企業全体のデジタル移行 |

出典:『DXレポート2』(経済産業省 - 2020年12月)

これらは、後述する経済産業省が公表している「DXレポート」のなかでもDXの3つのステップとして語られていますが、その和訳についてはそれぞれの意味が広くとられています。このレッスンでは混乱を避けるため、「Digitization」「Digitalization」「Digital Transformation」に対する定義は上記を使用します。

DXの具体例

DXの解説は概念論に終止しがちでとっつきにくいので、イメージしやすいようにDXの具体例をいくつか紹介します。

販売チャネルのDX化

”“対面”で行っていた販売を、“Webやアプリ”に転換する取り組みはDXの典型です。

例えば飲食店がオンライン注文に対応したり、小売店がECサイトを開設したり、といった取り組みが一般的な例でしょう。こうした販売チャネルがDX化されることで、大量のデータを収集することも可能になります。時間、商品、店舗などの購買データを分析し、それを販促戦略や仕入れ調整などビジネスに活かすといったことも可能です。

広義では、最近普及を始めているセルフレジも販売チャネルのDX化のひとつです。セルフレジの導入だけではIT化の域を出ませんが、AIによって店頭在庫を監視して在庫切れを防止するといった取り組みなどを行うことは、まさにDXによるビジネス改善となります。

生産管理のDX化

生産管理が重要視される業種の代表例は製造業あり、ここでもDXは重要なテーマとなっています。例えば、これまで手作業で行っていた在庫管理を重量センサを使った重量管理に移行すれば、理論在庫(帳簿に記された数字上の在庫数)と実態が完全に一致し、適正在庫の確保が可能になります。

また、生産ラインや機器にセンサーやIoTデバイスを組み込めば、製造プロセス全体のリアルタイムなデータ収集が可能になります。機器の状態や生産性の向上、トラッキングが自動的に行われ、データの正確性も向上します。

営業のDX化

DXは、書類を多く扱う営業業務においても大きな効果が期待できます。営業組織が最初に着手すべきは顧客管理のデジタイゼーションですが、単にCRM(顧客管理)/SFA(営業支援)ツールにデータを登録するだけではDXとはいえず、あくまでIT化に過ぎません。DXは営業モデルを根本的に改善するような取り組みです。

例えばCRM/SFAを基盤にインサイドセールスの体制を整え、その進捗や結果をリアルタイムに追跡しながら改善にとりくむこと。また、マーケティング部門も連動して、売り上げにつながるリードジェネレーションに取り組むことで、営業の生産性向上が期待できます。

テレワーク

テレワークは業務体系を抜本的に変革する取り組みのひとつで、DXの代表例と言えます。

テレワークの導入には、Web会議ツールの他、社内システムへのアクセス手段の確保やセキュリティ対策などにさまざまなデジタル技術を活用する必要があります。

社員定着率のアップや採用エリアの拡大などさまざまなメリットを期待できるため、テレワークの導入を進める企業が多くなっています。

RPAによる労働効率の短縮

RPA(ロボティックプロセスオートメーション)技術によって業務を自動化することで、単純作業にかかる人的コストを引き下げる取り組みです。

例えば、楽天損保は2018年にRPAを導入し、契約申込書や承認請求書といった大量の書類を自動でデータ化し、保険対応の作業も自動化しました。これにより半年で7,259時間という膨大な作業時間の短縮が実現されています。

AIやビッグデータによる需要予想と価格設定

AIとビッグデータはDXにおいて特に注目されている技術で、一部の業界ではすでに実用化が進んでいます。例えばJリーグの横浜 F・マリノスは2018年から「ダイナミックプライシング」による座席予約システムを提供しました。ダイナミックプライシングは、チケットの売れ具合や対戦チーム、市況、天候などに関するビッグデータを踏まえ、AIが試合チケットの適正価格を算出する価格変動システムです。座席位置の良し悪しだけで料金設定がなされていた従来の仕組みから脱却する仕組みとして、注目を集めました。

今後、宿泊業界や航空券予約などの領域でもこうしたAIによるDX推進がますます盛んになっていくと予想されます。

経済産業省が発行する「DXレポート」

DXを実現していく上での課題や対応策を明らかにするために経済産業省は研究会を設置し、そこで実施された意見交換や調査の内容を「DXレポート」として公表しています。2018~2023年の間にDXレポートは4度公表されています。

各DXレポートの要点は以下の通りです。

『DXレポート(2018年)』

最初のDXレポートでは、DXが必要な理由と現状の問題点が提示されました。

"既存システムの問題"が解決しなければDXが実現せず、2025年以降、最大毎年12兆円の経済損失が生じる可能性があると予測し、これを「2025年の崖」と表して警鐘を鳴らしています。

"既存システムの問題"とは、大きく分けて下記の3つがあると説明されています。

- 爆発的に増加するデータを既存システムでは活用しきれない

- 複雑化した既存システムの保守に人材が割かれることによるIT人材の不足

- メインフレームの担い手の高齢化による世代交代の必要性

出典:『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』(経済産業省 - 2018年9月)

『DXレポート2(2020年)』

『DXレポート2』は2020年に公表されました。

この年のDXレポートの特徴は、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を踏まえていることです。

『DXレポート2』では、「ユーザー企業とベンダー企業の共創の推進」の必要性が示されています。

ユーザー企業に求められる変革に関しては初期のDXレポートから大きな変化はありませんが、「企業が市場競争力の獲得には、コロナ禍のような事業環境の変化に迅速に適応する能力を身につける必要があり、そのためにはITシステムに限らず、企業文化そのものの変革を図ることが重要である」とし、「変化」「適応」というキーワードがより強調されました。

一方で、ベンダー企業には「ユーザー企業のITシステムを個別に開発・納入する受託開発型のビジネス」から「ユーザー企業のニーズやスピード感に適応した価値創造型ビジネス」への大きな転換が求められており、その理想像として以下の4点が挙げられています。

- ユーザー企業の変革を共に推進するパートナー

- DX に必要な技術・ノウハウの提供主体

- 協調領域における共通プラットフォーム提供主体

- 新ビジネス・サービスの提供主体

要約すれば、今後のベンダー企業には単なる受託先ではなくユーザー企業のパートナーとして、新たな価値を提案できる主体となることが求められる、ということです。このZoho ビジネスアカデミーもそうしたベンダーとしてユーザー企業が求める理想像を叶えるために提供されるものです。

出典:『DXレポート2』(経済産業省 - 2020年12月)

『DXレポート2.1(2021年)』

2021年に公表された『DXレポート2.1』では、「ユーザー企業・ベンダー企業の関係」を中心に「企業のあるべき姿」について語られています。

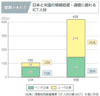

出典:『平成30年版情報通信白書』(総務省 - 2018年7月)

日本では、DX推進のカギとなるICT(情報通信技術)人材のうち、ユーザー企業に所属しているのは全体の3割にも満たず、米国の約7割と比べて非常に少ない状態です。そのため、DX化計画の立案・推進をベンダー企業などに外部委託しています。

また、ユーザー企業自身が現行システムの仕様や機能を理解できておらず、また情報システム部門と事業部門、経営企画部門との連携も不十分なため、適切な要件定義ができず「丸投げ」に近い形での委託になっていることも少なくないと指摘しています。

外部委託することで、ユーザー企業は「コスト削減」ができ、ベンダー企業は「低リスク・長期安定ビジネスの享受」できますが、両者の関係は「低位安定」であると批判し、以下のような問題点を列挙しました。

DXレポートが指摘するユーザー企業とベンダーの「低位安定」の関係とは、既存のビジネスモデルを維持しようとするユーザー企業と、仕様通りに製品やサービスを提供することを重視するベンダーが、現行の安定した取引関係を継続しようとする状態を指しています。たとえ低いリスクや利益であっても、両者は変化を避け、既存のビジネスプロセスを守ろうとしているということで、これではビジネスに良い変革をもたらすことができません。

ユーザー企業

- ITをベンダー企業任せにすることでIT対応能力が育たない

- ITシステムがブラックボックス化

- ベンダーロックインにより経営のアジリティが低下

- 顧客への迅速な価値提案ができない

ベンダー企業

- 利益水準が低下し、売上総量の確保が必要となる

- 売上総量の確保のため、技術開発にリソースを回せなくなる

このように、受託による相互依存関係がデジタル産業への変革に必要な能力の獲得を阻むことになり、両社にとって不利益を生み出すと指摘しています。

出典:『DXレポート2.1』(経済産業省 - 2021年8月)

『DXレポート2.2(2022年)』

2022年に発表された『DXレポート2.2』では、日本においてDX化を企業が単独で行うのは困難であるため、デジタル産業(注)への変革に向けた具体的な方向やアクションとして以下の3つを示しました。

- デジタル技術を「既存ビジネスの効率化と省力化」ではなく「新規デジタルビジネスの創出」や収益向上にこそ活用すべきである

- DX推進のために、経営者はビジョンや戦略だけではなく、「行動指針」を示すべきである

- 経営者が自らの「価値観」を外部へ発信し、同じ価値観をもつ同志を集めて、互いに変革を推進する新たな関係を構築するべきである

(注)「デジタル産業」という用語はDXレポート2.1から使われているもので、デジタル技術によって新たな価値観・サービスモデルが企業の垣根を超えて社会全体へ普及するという、DX後の社会の理想像として語られています。

DX推進の課題

DXレポートの中でも取り上げられていた「DX推進の課題」について企業から取られたアンケートをもとに確認していきます。

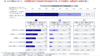

パーソルホールディングスが2021年に行った「DX推進に関する最新動向調査レポート」によれば、「DX推進について取り組みの障壁は何か」という問いへの回答は以下の通りです。

出典:『DX推進に関する最新動向調査レポート』(パーソルホールディングス株式会社 - 2023年8月)

DX推進の課題

- 推進のためのスキルをもった人材を社内で育成できない(21.1%)

- セキュリティ対策に不安がある(19.9%)

- 社内のITリテラシーが不十分である(19.3%)

- 日々の業務が忙しく、取り組みを行う余裕がない(17.5%)

- 組織体制や推進のための環境整備が不十分である(16.4%)

- 推進のために十分な予算が取られていない(16.1%)

- 既存の情報システムの回収負担が大きい(15.9%)

いずれの課題もリソースまたは知識・ノウハウの不足に関するものです。

この根本には、ITを外部委託に頼り切っていたために自社にノウハウを蓄積できていないことが窺えます。

とはいえ、人材やノウハウの確保は一朝一夕に解決できるものではありません。

DX人材を新規採用するにしても、外部人材を活用しながら社内の人材を育成するにしても、長期的な計画を立てて取り組む必要があります。

また、これらの課題はIT部門(システム部門)の人材を充実させるだけでは解決しません。

最もDX推進の影響を受ける現場部門の理解が必須です。

例えば、顧客情報の一元管理のためにCRMを導入しても、営業担当者やその管理者がツールの活用方法を理解していなければ、業務が効率化されることはありません。

それどころか何のためにDXを推進するのか、自分たちのどのようなメリットがあるのかも分からず経営層に対する反感だけが高まるということもあり得ます。

DX推進の手順

DX推進の課題に向き合い、できる限りDX化を円滑に進めるためには、DXに関する課題を踏まえて、効果的な手順で行う必要があります。

そこで、DXを進めるための手順を6つのステップに分けて解説します。

- 目的の明確化

- 目的の共有

- 自社の現状把握

- 人材確保と組織の構築

- デジタライゼーションによる業務改善

- データの分析・活用

(1) 目的の明確化

DX推進の第一段階として、経営陣はまずDX推進の目的を明確にする必要があります。

「DX推進」自体が目的では無いことに注意してください。

「どんな経営課題の解決に向けて」「どういった部門の」「何をDX化するか」を明確にして取り組むべきです。

DXの目的を検討するにあたってはDXレポート2で触れられているDXの3つのステップが拠り所となります。

1 | デジタイゼーション | アナログ・物理情報のデータ化 |

2 | デジタライゼーション | 特定部門、特定業務のデジタルへの移行 |

3 | デジタルトランスフォーメーション | 組織横断、企業全体のデジタルへの移行 |

DXレポート2においては「DXの3つのステップは必ずしも上から順番に実施する必要は無い」とされていますが、現実的には①デジタイゼーション(情報のデータ化)なくして②デジタライゼーション(特定部門における業務のデジタル移行)はなし得ませんし、それらを飛ばして一足飛びに③デジタルトランスフォーメーション(全社的な取り組み)に移行することも不可能です。

よって、DX推進にあたってはまず「どの部門・業務」の「何をデジタルへ移行するか」を定める必要があります。DX化を優先的に推進すべきなのは営業部門なのか、製造部門なのか、人事部門なのかは自社を取り巻く経営環境次第といえます。

また、DXの推進度合いを数値で計測できるよう、目的に合わせてKPI(重要業績評価指標)を定めておきましょう。例えば目的がテレワークの推進であれば「テレワーク従事者の割合」となりますし、生産効率の改善であれば欠品率や余剰在庫率などがKPIになります。

(2) 目的の共有

DX化によって何を実現したいのかを経営層からのメッセージとして従業員に伝えましょう。

DXは「デジタル技術を活用しビジネスモデルや業務を抜本的に変革する取り組み」ですので、社内全体に大きな影響があります。

もちろん業務の進め方も大きく変わることになりますので、実際にDXを行う現場の理解を得られなければ、思うようにDXが進みません。

出典:『デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進に向けた企業とIT人材の実態調査~ 概要編~』(独立行政法人 情報処理推進機構 - 2020年5月)

独立行政法人情報処理推進機構が2020年に実施した調査によると、「全社戦略に基づき、全社的にDXに取り組んでいる」企業ほど、DX推進の成果を実感している傾向にあるそうです。

目的の共有は1度、全社会議をしたぐらいでは不十分です。ステップ1で定められたDX推進の目的は、経営層からのメッセージとして頻繁に社内に発信し続けてください。

(3) 自社の現状把握

目的が決まったら、DX対象業務の棚卸しを行い、既存の社内システムと各業務の関係性、部署ごとに管理している情報資産、各業務プロセスの全体像などの現状を把握し、課題を整理します。

業務の把握は定量、定性の両方の側面から進めましょう。

例えば生産現場のDX化を推し進めるにあたっては、生産プロセスの各工程における稼働率や不良率、人件費などあらゆる指標を定量的なデータにします。

加えて現場の作業員と管理者、外部業者等の関係者に対するヒアリングを繰り返し、定性的な情報も収集しましょう。

無駄な業務や重複する作業があれば、廃止を検討する必要がありますし、負荷が集中している作業があればプロセスの改善や自動化を検討することになります。

(4) 人材確保と組織の構築

現状の把握ができたら、社内の体制を整えるために人材確保や組織改革を行います。

DXの推進は、時間も手間もかかるため、業務の片手間で進めるのはほぼ不可能です。また、社内全体を改革することになるため、部門を横断した業務も多くなります。

そのため、DX専任の部署やプロジェクトチームを立ち上げて専任の担当者を任命すべきでしょう。

一方でDX推進にはAIやIoT、CRM(顧客関係管理システム)などに関する知識や、データ分析に強い人材が必要ですが、そうした人材を社内から探すのには限界があります。新規でスキルを備えた人材の採用を行うか、外部の専門家への委託も視野にリソースを確保します。この際はDXレポート2でも指摘されている通り、「単なる受託先」ではなく「パートナー」として信頼に足る事業者を慎重に選定してください。

またDXレポート2.1でも問題視されている「丸投げ」の状態になることを避けるため、前述のDX担当者には外部委託先と綿密な連携を取るように指示します。専門家とのコミュニケーションは、社内のDX人材の育成にも繋がります。

(5) デジタライゼーションによる業務改善

ある程度体制が整ったら、システム開発を行ったり、ツールを導入して実際に業務改善を試みます。

この際、仮にシステム導入の対象が限定的であったとしても、部分最適にではなく全体最適の考え方で設計するようにしてください。

例えば、経費精算のみでDXをまず行う場合も、全体的なビジネスプロセスと統合して改善を図ります。経費精算システムを会計システムや人事管理システムと連携させ、従業員が経費を精算するだけでなく、それが自動的に給与計算や会計処理に反映されるような一貫性のあるシステムを構築します。

そうすることで、部門ごとに分散していた情報が一元管理され、異なる業務間での情報連携が向上します。全体の業務プロセスがシームレスに連携し、全体最適の視点からの効率向上が期待できます。

全体最適のアプローチは、単一の業務プロセスだけでなく、それが組織全体に与える影響を考慮し、総合的な業績向上やビジネス価値の向上を目指します。

(6) データの分析・活用

DXの取り組みは、これまでのビジネスモデルを大きく変革する中長期的な試みであり、すぐに成功するとは限りません。

そのため、実行した施策が事前に決めていた戦略とプロセスに基づいてDXが実施できたのかを分析し、軌道修正していく必要があります。DXの推進度合いは事前に定めたKPIの達成度合いを元に判断します。

運用を始めて発生した問題点は社内で共有し改善策を協議します。分析結果をもとに戦略やリソース配分を見直し、必要であれば目標の見直しも行いましょう。