リードナーチャリングとは

リードナーチャリング(Lead Nurturing)とは、リード管理のプロセスの一つで、獲得したリード(見込み客)の状態に合わせたアプローチを行うことにより、購買意欲を高め、商談化につなげるためのマーケティング活動です。

顧客育成とも呼ばれ、主にすぐに商談化しなかったリードと、商談化したものの見積もり提出まで至らなかったリードや失注に終わったリードに対して実施されます。

リードごとに関心度・購買意欲は異なるので、リードを見込み度合い別に分類し、メールや電話などリードの状況に合わせたコミュニケーションによって購買意欲を高めます。

特に購買決定までの検討期間が長い傾向にあるBtoBでのマーケティングで重要視される概念です。

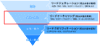

リード管理のプロセス(マーケティングファネル)

リード管理は「リードジェネレーション(創出)」「リードナーチャリング(育成)」「リードクオリフィケーション(分類)」の3つの段階に分けられます。

・リードジェネレーション(Lead Generatio:創出)広告や展示会などによって、リードを獲得すること。

・リードナーチャリング(Lead Nurturing:育成)セミナーや電話・メールによってリードの関心を高めること。

・リードクオリフィケーション(Lead Qualification:分類)育成したリードの確度を見極め、営業部門に受け渡すこと。

こうしたリード管理の施策は、消費者行動の各段階(「認知」「興味・関心」「比較・検討」「購入」)に合わせて実施されます。

どの段階の消費者にどのような施策を行うかをまとめたものを「マーケティングファネル」といい、以下の図のようになります。

リードナーチャリングとリードジェネレーションの違い

リードナーチャリングとリードジェネレーションは、マーケティングファネルにおける段階が違います。リードジェネレーションはリードナーチャリングの前工程に位置します。

リードジェネレーション(リードの創出)は、リードを獲得するための取り組みです。

マーケティングの最初の段階で広く人々に働きかけて自社の認知度を高め、製品やサービスの潜在顧客を見つけ出すプロセスです。

リードジェネレーションはリードナーチャリングと密接な関係にありますが、その目的はあくまで「リードの獲得」です。

広告や自社のWebサイトを通じてリードを獲得するまでが担当で、獲得したリードにアプローチをかけるのは、リードナーチャリングや営業の仕事です。

リードナーチャリングとリードクオリフィケーションの違い

リードナーチャリングとリードクオリフィケーションは密接に関わっているものの、リードクオリフィケーションの方がマーケティングファネルの後工程にあたります。

マーケティングが獲得・育成したリードは営業部門に受け渡されますが、営業部門の商談化率・受注率を向上させるために、できるだけ確度の高いリードのリストを渡す必要があります。

そこで、リードナーチャリングによって育成されたリードの中から確度の高いものをピックアップするのがリードクオリフィケーションです。

リードクオリフィケーションはあくまで「リードの選別」が役割ですので、ナーチャリングとは異なりリードへ何かアプローチをかけることはありません。

リードナーチャリングが注目される背景

日本においても、マーケティングプロセスの中にリードナーチャリングを積極的に取り入れている企業が増えています。

ここでは、リードナーチャリングが注目される背景について詳しく解説します。

購買プロセスにおける検討期間の長期化

以下は2012年のシリウス・ディシジョンが発表したデータを元に『THE MODEL』内で紹介されている顧客行動に関する考察です。

旧来の購買プロセスにおいては、営業と消費者のやりとりがその中心でした。

しかしインターネットの普及以降、手軽に情報収集が行えるようになり、消費者が自ら入手した情報をもとに「比較・検討」する期間が長くなりました。

また、リードナーチャリングは特にBtoBでのマーケティングにおいて重要視されていますが、BtoBは単価が高く複数人が意思決定に関わるため、検討から購入までの期間が長い傾向にあります。

「比較・検討」の期間が長いほど、消費者が求める情報や自社の製品・サービスへの関心度は変化しやすくなります。もっと端的に言えば、自社への関心が日を追うごとに薄れやすい、ということです。比較を重ねる内に、他社への関心の方が高まってしまうかもしれません。

そのため、検討期間のリードの状況に合わせて適切なアプローチをかけることで、関心度を保つ、あるいは高める必要が生じ、リードナーチャリングが重要視されるようになりました。

リード獲得方法の多様化・休眠顧客の増加

インターネットの普及により、マーケティング活動はSNSやWeb広告などさまざまな媒体・経路で行われるようになり、リード自体は以前よりも獲得しやすくなりました。

一方で、WebサイトやSNS経由で気軽に問い合わせや資料ダウンロードができるようになったことで、リードの質(検討度や関心度の高さ)自体は低下しています。

結果として、商談化しないリードや商談化こそしたものの見積もり提出まで至らないリードが大量にストックされるようになりました。

多くの場合、こうしたリードのフォローは営業に一任されますが、営業担当者の意識は「すぐに売れるリード」へのアプローチに向いており、放置されがちです。

そこで、せっかく予算を掛けて獲得したリードの掘り起こしを営業任せにせず、活用するために注目されたのがリードナーチャリングの手法です。

リードナーチャリングのメリット

リードの獲得単価を下げられる

リードジェネレーション段階における獲得単価は年々高騰しています。

Googleが2022年2月に発表したレポート「Google Ads Benchmarks for YOUR Industry [Updated!]」レポートによると、リード平均獲得単価(CPL:Cost Per Lead)は7,000円〜1万5,000円/1リードとされています。

この単価が安いかどうかは商材によっても異なりますが、7,000円〜1万5000円かけて獲得したリードの大半は契約どころか商談まで至らないことを考えると、多くの企業にとって手放しで費やす事のできるものではないのではないでしょうか。

そこでリードナーチャリングの出番です。

仮にリード獲得単価1万円とした場合、受注率が10%ならば受注あたりの獲得単価は10万円です。しかし、受注に至らなかった90%のリードのうち、5%でも掘り起こすことができたならば受注率は14.5%に、受注あたりの獲得単価は約7万円まで改善できます。

わずか5%のリード掘り起こしが受注率と受注あたりの獲得単価を大きく改善する

リード獲得単価 | 受注率 | 受注あたりの獲得単価 | |

リードナーチャリングを実施した場合 | ¥10,000 | 10% | ¥100,000 |

リードナーチャリングを実施しなかった場合 | ¥10,000 | 14.5% | ¥68,900 |

リードナーチャリングの過程で運用データが蓄積され、その精度はどんどん改善されることも見逃せません。例えば、「SNS経由のリードは好感度が高くセミナーの案内が有効」

「コンペで失注したリードは現在の取引先に不満を抱いている事があり、3ヶ月後に電話すると良好な反応が得られやすい」といった示唆が、定量的なデータによってもたらされます。

結果的にリード掘り起こしの成功率はリードナーチャリングの継続と共に良化し、受注あたりの獲得単価をさらに引き下げる事が可能です。

営業活動の労力を減らせる

リードナーチャリングを実施しなければ、営業部門に受け渡すリードの温度感はリード創出段階のままです。

膨大なリードの中には自社や製品・サービスへの関心度・購買意欲が低いものも多く、自社製品や業界事情を理解していないリードに対して営業は一から啓蒙活動を行わなければなりません。またいわゆる「無駄アポ」や「無駄コール」も相当数になります。

リードナーチャリングはメルマガやウェビナー等を通じてリードを育成する活動です。リードが自社製品の特徴や業界の情勢を一定理解した状態まで引き上げてから、営業による対応に引き継ぎますので、営業担当者に求められるスキルや時間的な負担を軽減することができます。

リードナーチャリングの代表的な手法

メール配信

メール配信は、リードナーチャリングの主役です。

開封率やリンクのクリック率などから効果測定を行いやすく、リードの反応に合わせて施策を変えやすいという特徴があります。

獲得したリードの見込み度に合わせてシナリオを設定したステップメールを配信し、その反応に合わせてさらに以降の対応を変えましょう。

例えばウェビナー未参加のリードに対してはメールのCTAとしてウェビナーを設定します。その結果ウェビナーの告知ページへのリンクがクリックされたが参加登録に至らなかった場合は関心こそ高いものの日程が合わなかった可能性が高いので、即座に営業による架電を促します。

一方で同様のメールに対して開封した形跡がみられなかったのであればまだ見込み度が低い可能性が高いため、ホワイトペーパーダウンロードを促すメール配信や定期メルマガの配信に切り替えて別の角度からリードナーチャリングを試みる、といった具合です。

SNS

SNSはリードジェネレーション用のチャネルに思われがちですが、リードナーチャリングにも活用できます。例えばTwitterは検討段階で当該企業のアカウントをフォローしてそのままにしておく方も多いです。

そのため「認知拡大」「ブランディング」を意識した投稿のみならず、時には「以前に自社を検討しかけたが、成約に至っていない方」をターゲットにした投稿も実施するとよいでしょう。

例えば「◯◯◯を導入したがうまくいかない、とお悩みの企業様へ」といったテーマのコンテンツを投稿すれば、他社からのリプレイスを検討中のリードに響く可能性があります。

BtoCに有効と思われがちですが、BtoBにおいても有力なチャネルです。

セミナー・ウェビナー

無料のセミナーやウェビナーは、熱心な自社製品のファンとなっていただきやすいチャネルです。

ただしプレゼンターの準備が不十分ですと逆効果になりますから注意してください。製品説明会の形式よりも、トレンド解説をテーマにした方が集客は伸びやすいでしょう。

SNSやメール配信など、他の施策と連携を取りやすいというメリットもあります。

しばらくアプローチできていないリードにインサイドセールスが突然架電してもなかなか商談にはつながりにくいですが、「情報収集の一環としてウェビナーはいかがですか?」というオファーであれば承諾していただける可能性も高まります。

電話

電話もリードナーチャリングの代表的な手法のひとつです。電話の特徴は双方向のコミュニケーションが可能な点です。関心度が高まったリードに商談のオファーをするのはもちろんですが、展示会で名刺交換したリードのように関心度がまちまちな母集団に対して、商談の意志があるかどうかをスクリーニングする役割を持たせる事もできます。

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーは企業が提供する「お役立ち資料」のようなものです。

「業界の最新動向解説」「診断・チェックシート」「導入事例集」「ノウハウ資料」「セミナーレポート」「サービス・製品比較資料」「調査レポート」などさまざまな資料がりあります。一般的な問い合わせと比べて申込みに対する心理的ハードルが低いライトなコンバージョンポイントであることが特徴です。

リードナーチャリングにおいては、メルマガやオウンドメディアで配信されるハウツー記事のCTAとしてよく利用されます。以前に商談を断られたリードがホワイトペーパーをダウンロードしていたら本格的な検討期に入っている可能性が高く、チャンスです。

リードジェネレーションにも転用でき、コストパフォーマンスの高い施策です。

オウンドメディアの運営

オウンドメディアとは、自社で運営するコンテンツマーケティングサイトです。

製品サイトでは語りきれない業界の事情や専門的なノウハウを記事形式で掲載します。

リードジェネレーションを目的として運用される事が多いオウンドメディアですが、休眠リードとの接点を確保する機会でもあります。

MAツールと連携してリードがオウンドメディアを訪問したことが営業部門に通知されるようにしておけば、リードがまさに情報収集しているタイミングで商談オファーの架電を行うことも不可能ではありません。

しかし、オウンドメディアが一定のトラフィックを獲得するようになるまでには相応の投資が必要ですので、メール配信に比べると優先度は下がります。

リターゲティング広告

リターゲティング広告は、自社サイトの来訪者に対して、他のWebサイトで広告を表示することで再訪を促す方法です。

自社を一度認知したユーザーの視界に繰り返し表示されることで、ユーザーの記憶に定着しやすいのが強みです。

運用する際に気をつけたいのが、既にコンバージョンしたユーザー(CVユーザー)の扱いです。

一般的にリターゲティング広告のターゲットは、「自社サイトに来訪したが問い合わせに至らなかったユーザー」に設定されます。

しかしリードナーチャリングにリターゲティング広告を活用する場合はあえて「以前に資料ダウンロードやウェビナー申し込みを行ったユーザー」をターゲットとし、「価格がお求めやすくなりました!」「新機能が追加されました!」といったクリエイティブで誘導します。

ターゲティング配信にあたってはリードの母数が一定数必要ですので、案件化していないリードが10,000件以上ある企業での活用が前提になります。

インサイドセールス

インサイドセールスは厳密にいえばリードナーチャリングの手段ではなく、リードナーチャリングの一部を担当する営業部門です。

獲得したリードに、初回の接触を試みる事に特化した営業組織がインサイドセールスです。

初回の接触で商談化したリードはそのままフィールドセールスに引き継がれますが、商談化しなかったリードもナーチャリング対象としてインサイドセールスが継続的にアプローチを続けます。アプローチ手段の多くは電話とメールです。

メール配信に比べてリードひとりひとりの状況に合わせたきめ細やかなアプローチを実施しやすいのが特徴といえます。

リードナーチャリングのプロセス

1.リードを分類する

リードナーチャリングを効率的に行うためには、まずはリードの分類を行い、アプローチすべきリードを特定します。

リードごとに最適なアプローチをかけるために、性別・住所・年齢・業種・過去の取引履歴や直近の行動履歴など、さまざまな切り口から分類します。

例えば、メルマガの開封率が高いか低いか、過去にセミナーの参加履歴があるか、といった情報だけでも、見込み度がどの段階にあるかをある程度推し量ることができます。

2.カスタマージャーニーを設計する

次に、カスタマージャーニーを設計します。

カスタマージャーニーとは「リードが製品を購入し、利用するまでの道のり」のことです。

リードナーチャリングでは、リードの属性の他に、リードの状況によってもアプローチが変わります。

「自社のサービスを認知したばかりのリード」と「購入することは決めており、どのサービスを選ぶか検討しているリード」では対応が異なるのは当然です。

リードの状況変化に対応して適切なアプローチをかけるためには、どの段階のリードにどのような対応するかをあらかじめ決めておかなければなりません。

カスタマージャーニーはその前段階としてシーン別の顧客理解を深めるための指針となるものです。

カスタマージャーニーを組織で共有するために図案化したものをカスタマージャーニーマップと呼びます。

カスタマージャーニーマップの作成方法としては、まずリードが商談に至るまでの行動プロセスを想定します。「認知段階」「検討段階」「決定段階」などが一例です。

消費者行動のフレームワークとしては「AIDMA」「AISAS」「DECAX」などさまざまなものがありますので、自社の製品・サービスに合ったものを設定しましょう。

そして、それぞれの段階でペルソナの心情や状況、行動、提供するコンテンツなどを想起します。

注意点としては、リードはカスタマージャーニー通りに行動するわけでない、ということです。あくまでモデルケースとして、ナーチャリング担当チームが検討者の心情や背景をより深く理解することがカスタマージャーニーマップを作成する目的です。

実際のカスタマージャーニーは消費者ごとに千差万別ですから、このプロセスに時間を割きすぎても得るものは少ないです。細かな部分までこだわってリソースを消耗しすぎないようにご注意ください。

3.カスタマージャーニーに合ったコンテンツを用意する

リードの段階ごとにどのような対応をするかが決まったら、各段階で提供するコンテンツを用意します。

代表的なコンテンツとしては、ブログ記事やホワイトペーパー、チェックシート、デモ動画、フリートライアルなどがあります。

例えば、展示会で名刺交換をしたばかりのリードはまだ「認知段階」にあることが予想され、ブログ記事の配信やセミナーへの招待を行うことで、自社やサービスへの関心を高めるのが良いでしょう。

一方で、自社Webサイトでの資料請求があったリードは「検討段階」にあると予想できるため、導入事例の紹介や、サービスを利用している動画などをメールで共有するのが効果的です。

このように、カスタマージャーニーの段階ごとにリードに提供するコンテンツを用意する必要があります。

4.施策を実行する

コンテンツが用意できたら、リードの状況に合わせて施策を実行します。

施策を実行に移して見ると、当初想定されなかったケースが発生することに気付くでしょう。

例えば、営業による初回の架電で商談化できなかったリードは、ナーチャリングリストに回されメール配信の対象になります。一方で、商談化して見積もりも提出したものの失注に終わったリードも同様に再度ナーチャリングリスト化される訳ですが、前者と後者は全く異なる状況のリードです。これらを同様に扱って同じメールを配信して良いのでしょうか?

こうした気付きはこの後の分析・改善プロセスにおける原点となりますので、必ず控えておくようにしてください。

5.分析・改善する

施策を実行した後は、リードの行動を追跡し分析することも重要です。

「リードの商談化率をアップする」という視点で施策内容を見直していきましょう。

例えば、明らかに開封率の悪いメールがあれば、送信対象や件名、送信する時間帯等を見直します。ダウンロードした方の商談化率が最も高いウェビナーは再開催し、SNSやオウンドメディアにも展開し、活用の領域を広げるようにします。ウェビナーの模様を録画して半自動で何度も実施できるようにするのも良いですね。

分析に際しては施策の結果だけでなく、リードの属性との相関にも注目するようにしてください。

「業界Aのリードに対してはホワイトペーパーBの反応が良い」「リード獲得チャネルが展示会だったリードは電話が繋がりにくい」「C社とのコンペで失注したリードに対しては3か月後にインサイドセールスが架電すると商談化しやすい」といった傾向を見つけて、メール配信のシナリオやオペレーションに反映していきます。

リードナーチャリング導入の課題と解決策

リードデータの分析と評価

リードナーチャリングでもっとも難しいのは、リードの状況(ステータス)の見極めです。

どの施策を、どのリードに、いつ行うのか、を見極めるためには、リードのステータス把握とその評価がポイントになります。

しかし、リードのステータスを公平に評価することは容易ではありません。

リードステータスの評価は、マーケティング・営業の担当者によって報告された情報をもとに行われるため、主観の入った評価になってしまいます。

公平な条件ですべてのリードの見込み度・関心度を評価するには、なんらかの「仕組み」が必要です。

「資料請求」や「メールの添付資料のダウンロード」など購入・契約への関心度が高いと考えられる行動に点数を定め、集計することで、リードの行動のみを基準に客観的にリードの状態を評価するようにしておきます。

そのためには評価すべきリードの行動を追跡できるように、メールの開封率やクリック率、Webサイトへのアクセスの計測を行えるシステムの導入が必要です。できれば見込み度の点数付け(リードスコアリング)まで自動で行ってくれるシステムが理想です。

営業部門との連携

リードナーチャリングは主にマーケティング部門が行いますが、育成したリードは選別して、営業部門に受け渡す必要があります。

営業部門が適切な顧客対応を行うには、企業名や部署名といった基本情報はもちろんのこと、どのような経路で獲得したリードなのか、どのようなプロセスで見込み度合いが高まったのか、過去にどのようなアプローチをしたのか、といったリード情報が正確に共有されなければなりません。

また、マーケティング活動の効率化のためには、商談化率や受注率に関するフィードバックを営業部門から受ける必用もあります。

ただし、リード情報が詳細になるほど、リード管理表は複雑になっていき、入力・管理作業はマーケティング・営業担当者両方の業務負担となってしまいます。

そのため、 リード獲得時のリードのステータスや対応履歴と結果が自然と記録・集計されるような仕組みが必要です。

リードデータの管理・共有方法

表計算ソフトでのリードナーチャリングを行う方法

リードナーチャリング情報の管理は、表計算ソフトでもある程度行うこともできます。

表計算ソフトでのリード管理手順は以下の4ステップです。

- 管理項目の設定

- データの入力

- テーブル化

- データ入力・管理方法のマニュアル化

「1.管理項目の設定」にあたっては、「企業名」「所在地」「担当者名」「電話番号」「メールアドレス」といった基本情報の他に「リードの獲得経路」「施策ごとの反応」なども入力が必要です。

「2.データの入力」の際は、入力時の手間を軽減し、入力ミスをなくすために、各項目に入力規則の設定を行っておきましょう。

「3.テーブル化」は、入力した情報をデータベースとして処理し、編集や管理、データの抽出や分析が簡単にできるようになる機能なので必ず設定しておきましょう

最も重要なのが「4.データ入力・管理方法のマニュアル化」です。

リード管理を複数人で行う場合、明確にルールを定めていなければ担当者ごとに入力内容が異なっていまい、有効に使うことができません。

入力の不整合や入力漏れを防ぐためにも、運用・管理のルールを定めて、マニュアル化し、関係者に配布しておきましょう。

表計算ソフトではリードの分類とスコアリングが困難

リードの分類はリードナーチャリングの最初のプロセスですが、性別・住所・年齢・業種のような基本的な情報だけでなく、過去の取引履歴や直近の行動履歴など、さまざまな切り口を考慮する必要があります。

表計算ソフトでのリード管理の課題はこのデータの登録と集計です。

Webサイトへの訪問回数や閲覧ページ、メールの開封率やリンクのクリック率を手作業で表計算ソフトに転機するのはさすがに不可能です。

仮になんらかのシステムで表計算ソフトに出力することができたとしても、今度はそれらを集計してリードの見込み度をスコアリングする必要がありますが、表計算ソフトには標準でそのような機能が備わっておらず、複雑なマクロを組む必要が出てきます。

そのため残念ながら、本格的なリードナーチャリングを表計算ソフト管理の元で実施するのは難しいと言わざるをえません。リードの数が増えれば増えるほどその傾向は強まります。

リードナーチャリングを本格的に実施するならCRM/SFA +MA

表計算ソフトに代わってリード情報の管理を行うツールとして効果的なのが、CRM/SFAです。

「CRM(顧客関係管理システム)」や「SFA(営業支援ツール)」顧客情報の共有を補助してくれるツールで、リード一人一人について「どういった経路で問い合わせをしたのか」「過去の対応履歴」「見込み客の企業・部署が抱える課題」といった細かな情報まで記録し、簡単に共有することができます。

さらに、ツールによってはこれらのデータを数値化して見込み度を可視化する「リードスコアリング」機能も備えています。

Webサイトやオウンドメディアと連携してリードナーチャリングを実施する場合は、さらにMA(マーケティングオートメーション)ツールがあると万全です。

MAはリードナーチャリングを強化する「シナリオメールの配信」「ウェブサイトのトラッキングと分析」といった機能はMAの得意領域です。

リードナーチャリングに注力する企業が増加していることを受け、近年ではある程度のMA機能を備えたCRM/SFAも増えてきています。ナーチャリングを行うならこうしたツールを選ぶのが良いでしょう。

評価

このコンテンツは役に立ちましたか?

入力ありがとうございました。

あなたからの評価

ビジアカ

ビジアカ

コメント