メールコンテンツの重要性

どんなコンテンツを配信するかで効果が変わり、結果的に発生する売上も左右されます。また、BtoBのビジネスモデルでは一般的に検討期間が長く、複数のステークホルダーが関与しやすい特徴があるため、継続的に接点を持ち続ける機会を生み出すメールは有効な販促ツールです。メールを通じて継続的に接点を持ち続け、顧客との関係を築き、最終的に取引を成立させる…という販促プロセスを自然に進めるためにも、メールの内容(コンテンツ)は大事です。

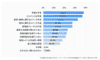

メールは『一度作って終わり』ではなく、分析しながら質の高いコンテンツを配信し続ける必要があり、コンテンツ作成は比較的優先度の高い業務です。一方で、メールマーケティングを実施している企業では、「時間がない」「予算がない」「作る人がいない」という悩みがよくあります実際、『共同調査「BtoB企業におけるeメールマーケティングに関する実態調査レポート2020」』によると、「予算の不足」「コンテンツの不足」「配信・運用に関するリソース不足」が上位にあがっており、コンテンツ作成が悩みの種になっていることが窺えます。

コンテンツの作成では、メールに添付するホワイトペーパー、サービス・事例資料やウェビナー等の“トピック”を思い浮かべ、ネタの枯渇を懸念するかもしれませんが、配慮すべきポイントはそれだけではありません。コピーや文章、CTAボタン、全ての要素を含めて「コンテンツ」です。これらを配信毎に一から新規で作成し検証を行うと、作る手間も分析にも時間がかかります。そのためまずは、メールコンテンツの構成を確定し、検証の型を作りましょう。次に、メール配信の内容(文面とデザインと誘導先)を考え、部分的に検証をしていきます。

ここからは、メールの構成についてご説明します。

メールコンテンツ作成の基本

メールコンテンツの作成で最初に理解いただきたいのは「メール構成」です。構成は大きく分けて以下3つのカテゴリーに分けられます。

- キャッチコピー

- ボディコピー

- CTA(コールトゥアクション)

この3つの構成を基本として作成していきます。

メール配信の目的は、受信した顧客が何かの行動を起こすように促すことですから、各構成を魅力的に表現する必要があります。構成ごとに気をつけたいポイントを順に解説します。

1.キャッチコピー

キャッチコピーとは、メールを受信した顧客の興味や関心を惹くために、件名や本文の冒頭に入れるコピーのことを指します。キャッチコピーの他にも「キャッチフレーズ」または「ヘッドライン」とも言います。

キャッチコピーを考える際のポイントは3つあります。

- 短く簡潔にする

- 覚えやすいリズム

- パーソナライゼーション

短く簡潔にする

言葉は少ないほど伝わりやすいため、短いフレーズで、メッセージを明確に伝えるコピーを考えます。理想は13文字以内、難しければ25文字以内を目標に作成しましょう。

例)

日本を、1枚で。(Suica)

あらゆる場所に鉄道でいけること、鉄道以外のバスや買い物などにも活用できるといった利便性を簡潔に伝えているコピーです。

覚えやすいリズム

リズムも重要です、読者が一瞬で理解できるようなシンプルさにプラスして、覚えやすさを高めるために、リズムや繰り返しを活用するのも手法の一つです。

例)

Have a break, have a Kit Kat (キットカット)

そうだ、京都いこう(JR東海)

キットカットの事例では、Haveを繰り返すことでリズム感が出ており、思わず口づさむ覚えやすさがあります。JR東海の事例でも、「そうだ」という表現から会話のリズムを感じさせられます。

これらは、企業全体のブランドイメージにおけるキャッチコピー設定の例ですが、メールコンテンツの作成でも意識すると良いでしょう。

パーソナライゼーション

コンテンツで一番大事なポイントは、個々の顧客にあわせた「パーソナライゼーション」です。パーソナライズされたコンテンツの作成では「4Uの法則」と呼ばれる人が目を留めやすくするフレームワークを意識してみましょう。

「4Uの法則」とは、Useful(有益性)、Ultra specific(超具体的)、Urgent(緊急性)、Unique(ユニークさ)の頭文字Uから取っています。それぞれの法則を解説します。

Useful(有益性)

Usefulとは、相手にとってメリットになりそうなこと、役に立つ情報を提供し、相手の興味関心を惹く手法です。ターゲットが抱えそうな潜在課題を問いかけ、解決に導けるような文言を投げかけてみましょう。

例文:

- 「●●についてお悩みの方へ」

- 「部下がXXXX、そんな悩み、ありませんか?」

- 「CRMツールを導入したものの、現場に浸透せずお困りの方へ」

Ultra specific(超具体的)

Ultra specificとは、数字やデータを用いて具体性をイメージさせる手法です。効果が出た数値、実績、市場の調査データなどを提示します。

例文:

- 「導入企業の80%以上が業務効率化を実現!」

- 「導入1ヶ月でCRVが10%向上!」

- 「取引実績XXX社!」

気をつけたいポイントは、1つのコピーに複数の数字を含めないことです。複数の数値を含めると情報がありすぎて伝えたい数字が目立たなくなります。ひとつのコピーに取り入れる数字は1つにとどめるようにしましょう。

Urgent(緊急性)

Urgentとは、相手の危機感を煽ることで行動変容につなげる手法です。期限や残り時間を提示し、早めの行動を促します。

例:

- 「無料体験プランの提供終了まであと1ヶ月!」

- 「現場に合わないツールが業務の支障に?今すぐ見直そう!」

単に時間のリミットがあることを示すだけでなく、行動することによって得られる利点、例えば無料体験プランやクーポンなどを併せて明記すると効果的です。

Unique(ユニークさ)

Uniqueとは、相手に安心や信頼感を与える手法です。第三者の口コミや、有名企業、著名人が活用した実績をコピーに取り入れ、相手に親近感や信頼感を与え、次の行動につなげることが可能です。

例:

- 「こんなに使いやすいツールなら、もっと早く導入すれば良かった!」

- 「大手企業XX社が導入!」

2.ボディコピー

ボディコピーとは、メールに記載する本文テキストを指します。メール内では、キャッチコピーで惹きつけた読者に対し、伝えたいことを詳細に説明し、どのように読者に役立つかを明確に伝える役割を果たします。魅力的なボディコピーを作る一番のポイントは、「相手の立場に立って説明できているか」です。

例えば、以下のような企業の新サービスのリリース情報が記載されたメールを受信したとします。読者である貴方はどのように感じるでしょうか。詳細のページをクリックしようと思いますか?

「XX年XX月XX日に新規サービスであるXXXをリリースいたしました。

価格はXXXで、XXXといった機能があります。

詳細はこちらのページをご覧ください。」

このメール文に足りない点は、情報の背景や文脈、利点、サービスの特徴、読者への価値です。読者がよりこの商品への興味を感じるよう、新製品のリリース背景を入れてみましょう。

「プロジェクト管理の複雑さが増し、多くの企業が効率的な管理ツールを求めています。特に、リモートワークの普及に伴い、チームの連携やタスクの可視化がこれまで以上に重要になっています。そこで、私たちの開発チームは、お客様からのフィードバックを元に、これらの課題を解決するための新しいソリューションを開発しました。」

開発された背景、開発のストーリーが含まれており、少し興味が湧く読者もいるかもしれません。相手がこの新商品を手に取ることで得られるメリットも記載しましょう。

「XXXX:チームメンバー同士のリアルタイムでの進捗状況が可能。プロジェクトの透明性とコミュニケーションが向上します。」

このように、なぜその製品やサービスが提供されたのか、背景や文脈、またそれによるメリットを伝えることで、情報価値やメールで知らされた意図を理解しやすくなります。相手の立場に立った情報から、読者はメッセージに対する関心や信頼が高まり、次の行動が生まれやすくなります。

一方で、相手に伝わるボディコピーを考えているうちに文章が冗長になると逆効果です。長い文章はボディコピーの内容を2、3行に要約する「見出しコピー」を活用し、段落分けをすると良いでしょう。

3.CTA (コールトゥアクション)

CTA(コールトゥアクション)とは、とってもらいたい行動に誘導することを意味し、メールマーケティングでは、メール上のボタンやリンクを指します。メール内では、ボディコピーを読んだ後に繋げる「お問い合わせはこちら」、「詳細情報はこちら」、「ダウンロードはこちら」といったのリンクボタンがCTAです。また、メールマーケティングではCTAボタンを成果地点として設定し、効果測定を行います。

CTAの設置時に気をつけたいポイントは2つ、「行動の明確性」「適切な場所と数」です

チェック1「行動の明確性」:

読者にボタンを押してもらうためには、押すことで何が起きるか、次のアクションが明記されている必要があります。

例)

- 「いますぐ購入」 →次に購入画面に進むことが想像できる

- 「無料トライアルを開始する」 →次に無料トライアル申し込み画面に進むことが想像できる

チェック2「適切なデザイン」

読者に行動を促すためにも、その行動を阻害するような要素を全て排除する必要があります。CTAがどこに存在するのか視覚的に目立たせるようにデザインを工夫をしましょう。

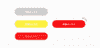

ボタンのカラーは読者に感じてもらいたい印象に合わせたり、コーポレートカラーに合わせて作成します。しかし見えづらい、押しづらいと感じさせるカラーは避けましょう。例えば、以下の画像ではどのボタンを押したいと直感的に思いますか?一番右ではないでしょうか。

背景色より文字が負けているものは押しづらさを感じ、CTAのクリック率は下がります。ボタンの背景色、テキスト色、ボタン周りのデザインなどの工夫を行うことは重要です。またデザインだけでなく、ボタンのサイズもCTRに関係します。CTAボタンのサイズは、平均的な指の大きさから考えて10mm×10mmが理想という調査結果があります。メールをパソコンからだけでなくスマホで見る読者に合わせて、指に合わせた大きさでデザインすると良いでしょう。

ターゲット層によって適したCTAは変わってくるため、様々な効果検証を重ねながら最適なデザインを導き出します。

デザインとレイアウトの工夫

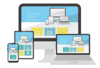

ここまでお伝えたポイントを意識してコンテンツ内容を充実させても、メールを見ずに削除される可能性は否めません。削除の可能性として考えられる要素が、「モバイルフレンドリー」と呼ばれるメールの閲覧環境です。快適に閲覧できるデザインやレイアウトもメールを読んでもらうためには必要です。ここでは、「レスポンシブデザイン」、「ビジュアルコンテンツ」の2つの活用について解説します。

レスポンシブデザイン

レスポンシブデザインとは、顧客の閲覧する環境に合わせて自動的に画像や文字などのサイズや表示が調整されるデザインのことです。PCではコンテンツを問題なく閲覧できるが、スマートフォンではデザインが崩れて見えてしまったり、コンテンツが途中で消えてしまう、といった表示のズレが出てしまうこともあります。対してレスポンシブデザインを導入することにより、PCやスマートフォン、タブレットなど読者側の閲覧デバイスのサイズに応じた適切な表示が可能になります。

レスポンシブデザインに対応するため、デバイスごとにメールデザインを用意する必要はありません。メールをレスポンシブデザインに変更するには、現状のHTMLメールのCSSを書き換えていくという設定が必要です。具体的には、コードを変更するといった対応となりますので対応する場合は、コーディングができる担当者と連携したり、レスポンシブメールの作成が簡単にできるツールを利用します。

ビジュアルコンテンツ

ビジュアルコンテンツとは、画像、動画、インフォグラフィックス、GIFなどを利用して、顧客の視覚に訴えるコンテンツのことを指します。メールコンテンツに含めることで、テキストのみで製品やサービスを説明する際と比較し、理解度を高められる効果が期待できます。画像も効果的ですがより高い成果を出すには動画の活用が良いです。

ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱した「忘却曲線」の理論によると、文字の記憶は20分後には42%、1時間後には56%忘れるのに対し、動画は2時間でも60%の情報が記憶され、文字の2倍以上も記憶に残る、という調査データがあります。動画を用いることで製品・サービスのイメージを視覚的に伝えられるだけでなく、記憶に留まらせる効果もあります。

例えば、メール内のボディコピーに製品やサービスの特徴を解説した動画や、導入事例を紹介する動画を設けるといった活用が考えられます。ビジュアルコンテンツを活用し、印象が残りやすい仕組みを取り入れることも、メールの効果を高める工夫として有効です。

配信前のチェックポイント

ここまで、メールコンテンツの作成時に抑えるべきポイントを解説しましたが、ここから配信のステップについて解説してきます。配信時には、ミス・問題がなく配信できるかを確認しましょう。メール配信前のチェック手法「プルーフリーティング」と「スパムチェック」について解説します。

プルーフリーディング

プルーフリーディングとは、メールコンテンツの内容にミスがないかを最終的に確認することを言います。コンテンツの情報内容に矛盾や齟齬がないかはもちろんのこと、誤字脱字、スペルミス、一貫性があるかも確認します。文章を一文一文チェックして読み直しましょう。伝わりづらい表現がないかなども確認します。

とても良いメールコンテンツが完成しても、誤字脱字などのミスがあれば情報の信ぴょう性が疑われてしまったり、顧客が途中で離脱する原因となります。

スパムチェック

スパムチェックとは、送信したメールが「スパムメール(迷惑メール)」として自動的に判断されるのを防ぎ、受信者の受信トレイに確実に届くようにするための対策を行うことを指します。このチェックに引っかかると、メールが迷惑フォルダに振り分けられたり、自動的に削除されてしまう可能性があります。その結果、受信者にメールが開封されず、読まれないというデメリットが生じます。

スパムや迷惑メールと判定されないようにするためには、以下の3つの方法があります。

- 送信ドメイン認証に対応する

- DNSを正しく設定する

- 送信元のIPアドレスの使用歴を確認する

まず、送信ドメイン認証やDNSの正しい設定については、メールドメインを管理する会社との連携が必要です。これらの対応策についてドメイン会社に問い合わせると、ドメイン会社側で設定を行ってくれることが多いので、連絡してみてください。

また、新しいIPアドレスや、長期間使用されていないIPアドレスから大量のメールを送信すると、スパムと判断される可能性があります。そのため、送信元のIPアドレスの使用歴も確認しておくことが重要です。

これらの対策を行うことで、スパムチェックを回避し、正常にメールを送信することができます。

配信手法の選択

メールの配信方法は大きく分けて、手動配信と自動配信の2種類があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、目的に応じた配信方法を選ぶことが重要です。

手動でメールを配信する

メール配信ツールを使わずに、手動でメールを配信する方法です。ターゲットセグメントが異なる場合や、セグメントごとにメールの内容や配信タイミングが異なる場合に適しています。個々の見込み顧客に対し、特定の状況やニーズに合わせて、細かくメッセージを変更して送信したい場合には手動配信が望ましいです。

しかし、手動での配信にはデメリットもあります。人間が行うためミスが起こりやすく、プライバシーの侵害が発生するリスクもあります。手動配信を行う場合は、メール配信の効率化やチェックの徹底を図る仕組みを導入しましょう。

自動でメールを配信する

メール配信サービスやツールを活用して、自動でメールを配信する方法です。この方法では、ユーザーの行動に基づいて自動的にメールを送信することができます。手動よりも早く送信ができ、パーソナライズされたタイムリーなコミュニケーションも可能です。また、人の手を介すよりも正確性が高まりやすく、メール作成の負担も軽減されます。

一方で、自動化されたメールは手動配信よりも細かなパーソナライズが難しい場合があります。

配信の最適化

より高い成果を得るために、配信後の分析と改善を繰り返し行い、メール配信の「最適化」を図りましょう。ポイントは配信時間を見直すこと、コンテンツ検証のABテストを行うこと、そして配信後に迅速なフォローアップを行うことの3つです。

配信時間の最適化

配信時間の最適化は、メールの開封率を高めるための重要な要素です。どの時間が効果を最大化できるかを把握するために、ターゲットの行動を分析し、最適な配信時間を予測しましょう。

マイナビTECH+の調査によると、勤務時間にあたる11~15時に配信したメールは開封率21~23%、資料ダウンロード率2.20~2.40%であったのに対し、勤務時間外である朝8時に配信したメールの開封率は20.3%、資料ダウンロード率は1.10%まで下がることが分かりました。このように会社員の勤務時間で開封率が変動することを加味し、ターゲットに応じた配信を行うことが重要です。

A/Bテストの実施

コンテンツの改善や修正を検証するには、A/Bテストが有効です。複数のコンテンツを同時に検証し、より高い成果を出せるコンテンツパターンが把握できます。メールコンテンツにおけるA/Bテストでは、以下の要素を複数パターン作成し、比較検証します。

- ファーストビュー

- CTA

- 見出し

- タイトル

配信後のフォローアップ

メールの配信後、顧客のとった行動に応じて適切なフォローを行い、見込み客の育成につなげましょう。ツールを活用し、メールの開封、クリック、資料請求などのアクションを追跡し、特定の行動をした顧客にインサイドセールスが即座にフォローする仕組みを整えることも有効です。

製品・サービスへの興味関心が高いかは、メールを受信した後の見込み客の行動からある程度の判別ができます。コンテンツを複数閲覧していたり、資料ダウンロードの履歴があれば関心度が高いと想定できます。そのような見込み客をスピーディーに商談へつなぐためにも、架電や個別メールを送るなどのアプローチを行い、次の展開へとつなぎましょう。

評価

このコンテンツは役に立ちましたか?

入力ありがとうございました。

あなたからの評価

ビジアカ

ビジアカ

コメント