すべて表示する

リード管理(見込み客管理)とは

リードマネジメント(リード管理)とは、リード(見込み客)を効果的に管理し、最終的に顧客への転換を目指すプロセスのことです。適切なリード管理を継続することで、ビジネスチャンスを最大化し、売上や利益の向上が期待できます。

リードマネジメントの領域はマーケティング部門と営業部門にまたがっており、リードマネジメントの段階に応じて役割を分担し、ときには協力しながら進めていきます。

例えば、自社への関心が浅いリードにはマーケティング部門が情報提供を強化し、購入意欲が高まったリードには、営業部門が購買行動を促す働きかけを行います。

このように、リードの状態を心理状態や属性などによって整理し、タイムリーかつ最適なアプローチを行っていくことがリードマネジメントでは重要です。

そもそもリードとは何か

リード(見込み客)とは、製品やサービスに興味を示す可能性がある「見込み顧客」のことです。リードは、SNSやダイレクトメール、Web広告などさまざまなマーケティング活動をタッチポイントとして獲得されます。獲得したリードはマーケティング部門で購買意欲を醸成したのちに営業部門へ引き渡され、商談が勧められます。

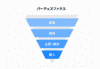

リードは「パーチェスファネル」と呼ばれる、リードの購買心理を「認知」、「興味・関心」、「比較・検討」、「購入」の4段階で区分したモデルで管理されます。これは「ファネル(漏斗)」の形で表され、漏斗の先端に進むにつれて、徐々に購入意欲が高まっていくことを表しています。

パーチェスファネルのイメージ:

パーチェスファネルの段階を進めていくにあたって重要なのが、マーケティング部門による適切なリードマネジメントです。誤った誘導でリードが離れていかないよう注意を払いながら、リードの興味を引くアプローチを続けていきます。

リードの4つの分類

リードは購買意欲の高まりに応じて、以下の4つに分類できます。

- MQL(Marketing Qualified Lead):マーケティング部門の活動によって購買意欲がある程度高められ、自社の製品やサービスに興味や関心を示している段階のリード

- TQL(Teleprospecting Qualified Lead):インサイドセールがフォローするリードのこと。フィールドセールスに引き継ぐ場合とインサイドセールスだけで顧客化を目指す場合がある

- SAL(Sales Accepted Lead):一定の購買意欲が認められ、営業部門が受け入れてアプローチを開始する段階のリード

- SQL(Sales Qualified Lead):購買意欲が十分に醸成され、営業が商談を進められると判断した段階のリード

リードを分類する際に購買意欲は重要な分類指標となります。マーケティング部門から営業部門へと引き継ぐ流れと関連させて覚えておきましょう。

リード管理(見込み客管理)の重要性

リードマネジメントは、ビジネスチャンスを拡大し、ビジネスを成長させるために非常に重要です。リードとは、いわば顧客へと成長する可能性を内包した存在です。リードを適切に管理しない場合、成約のチャンスを逃し、結果的に売上機会を失う可能性があります。

また、リードマネジメントの重要性を理解したとしても、リードの状態や購買段階に適したアプローチができなければ効果はありません。リードが求めているmものを的確に分析・理解し、購買行動へつながる体験を提供できるように努めましょう。また、リードを顧客へと転換し、満足のいく購買体験を提供できれば、顧客満足度の向上や自社ブランディングなどにも良い効果を及ぼすでしょう。

リード管理(見込み客管理)のメリット

リードマネジメントの導入は、企業に多くのメリットをもたらします。ここでは、リードマネジメントによってもたらされる代表的な5つのメリットを紹介します。

- 売上の向上

- 費用対効果の改善

- 顧客満足度の向上

- 機会損失の防止

- 組織内に横のつながりを生む

リードマネジメントを実践するにあたって、これらのメリットを理解しておくと行動のポイントが押さえられるようになります。それぞれ具体的な効果を見ていきましょう。

メリット1:売上の向上

リードマネジメントにより、リードから顧客への転換がスムーズに進むようになれば、より多くの売上をより効率的に得られるようになります。

売上を伸ばすためには、リードにリーチする範囲を広げる方法、既存リードの顧客転換率を高める方法がありますが、リードマネジメントは特に後者、つまり既存リードの転換率向上に効果的です。また、リードマネジメントにより既存リードとの関係を深めれば、売上の向上だけでなくLTV(顧客生涯価値)の高い顧客を創出することも期待できます。

メリット2:費用対効果の改善

リードの状態に合わせた最適なアプローチを行うことで、営業活動の効率化が図れて、リソースの無駄を最小限に抑え、費用対効果の改善が期待できます。

さらに、アプローチのノウハウを蓄積できれば、長期的な費用節約が期待でき、営業活動全体のコスト削減にも貢献できる可能性があります。また、リードの顧客転換率が向上すれば、その分、新規リードの獲得にかけるコストを削減できる効果も期待できます。

メリット3:顧客満足度の向上

リードマネジメントを実施することで、リードが抱える潜在的なニーズをより深く理解できるようになり、顧客に寄り添った製品やサービスの開発が可能となり、顧客満足度の向上が期待できます。リードマネジメントは単に顧客を増やすだけでなく、リード一人ひとりの状況やニーズを把握し、リードが何を求めているのか、どのような課題を抱えているのかを理解するための手法です。

この考えのもとリードマネジメントを継続すれば、組織として顧客との長期的な信頼関係を構築することも可能となるでしょう。

メリット4:機会損失の防止

リードマネジメントの大きなメリットの一つに、リードとの継続的な接点創出による機会損失の防止があります。これにはリードが顧客へと転換される可能性を逃さないことのほか、リードが競合他社へ流れてしまう可能性を減らす意味も含んでいます。

また、自社の製品やサービスに興味を持ったリードを十分育成してから顧客に転換できれば、より成果の見込める多くの商談や成約につながることも可能になるでしょう。

メリット5:組織内に横のつながりを生む

リードマネジメントは、マーケティング部門と営業部門が協力して進める必要があり、両部門が連携を取りながら進行します。このプロセスを通じて、組織内の連携が強化され、横のつながりが生まれます。マーケティングと営業はそれぞれ異なる専門領域を担当していますが、共有の目標である「売上の向上」に向けて協力することが重要です。リードマネジメントを通じて、両部門での情報共有が促進され、効率的なリードの管理が可能になります。結果として、組織内の協力体制が強まり、部門間の連携が社内の文化としても定着していきます。

リード管理(見込み客管理)のフェーズ

リードマネジメントは進行度合いによって、以下の4つのフェーズに分けられます。

- リードジェネレーション(リードの獲得)

- リードナーチャリング(リードの育成)

- リードクオリフィケーション(リードの評価)

- 営業への引き渡し

1~3のフェーズは主にマーケティング部門が担当し、営業部門は4のフェーズでリードの引渡しを受け、本格的な営業活動を展開していきます。ここでは、各フェーズで行う行動の概要を解説します。

リードジェネレーション(リードの獲得)

最初のフェーズである「リードジェネレーション」は、新たなリードを獲得する段階です。アプローチの方法には「インバウンド型」と「アウトバウンド型」があります。

リードは数が多いに越したことはありませんが、無作為に獲得するのではなく、自社の製品やサービスに興味を持つ可能性が高いリードに絞ることが重要です。ターゲットを明確に定め、効率的にリードを獲得するためには、ペルソナの作成やリードのニーズや属性に基づくターゲティングが不可欠です。

インバウンド型

インバウンド型とは、リードが自ら製品やサービスに関心を持つように促す手法です。例えば、SEO、コンテンツマーケティング、SNSマーケティングなどが該当します。インバウンド型の特徴は、すでにある程度の購入意欲を持ったリードを獲得しやすい点です。リードが自発的にコンテンツに触れることで、購買意欲が自然と高まっています。この段階で、適切なコンテンツを提供し、リードの信頼を得られれば、顧客へ転換する確率はさらに高めることができます。

アウトバウンド型

アウトバウンド型とは、こちらから積極的にリードにアプローチする手法です。代表的な例として、テレマーケティングやダイレクトメール、オンライン広告などが一般的な手法として知られています。アウトバウンド型は、自社の製品やサービスをリードに直接提示することで、認知度を短期間で高める効果が期待できます。そのため、新しいサービスや小規模な企業など、認知度が低いものを広めたいときには、アウトバウンド型が用いられるケースが多いです。

リードナーチャリング(リードの育成)

リードナーチャリングとは、獲得したリードと継続的な関係を築き、顧客への転換を目指す段階です。適切な情報提供を行い、リードの興味や関心、購買意欲を高めます。購買意欲が十分高まった段階で、営業部門へと引き渡します。リードナーチャリングは、営業部門の成果を左右する重要なフェーズです。そのために、リードの興味や関心、購買段階に適した情報を提供し、顧客に転換する可能性をなるべく高めておきましょう。

リードナーチャリングの主な手法

リードナーチャリングの代表的な手法には以下のようなものがあります。

- オウンドメディアを通じた情報発信

- メールマガジンでの定期的なフォローアップ

- ホワイトペーパー

- ウェビナー

- SNSによるコンテンツ発信

リードナーチャリングの手法は数多くありますが、重要なのはアプローチに最適なコンテンツを発信できる手法を選択することです。リードの興味関心を考慮して購買意欲を高めるために最適な手法を選びましょう。

リードクオリフィケーション(リードの評価)

リードクオリフィケーションとは、リードナーチャリングで育成したリードを評価し、顧客になる可能性が高いリードを選別する段階です。この段階で見込みがあると判断されたリードは「ホットリード」として営業部門へと引き継がれていきます。

リードの評価は、リードを何らかの基準によって区分する「セグメンテーション」やリードの行動や属性からポイントを加点していく「スコアリング」などの手法を使って行われ、リードの行動履歴や属性をもとに購買意欲を評価します。このプロセスで営業部門に引き渡すべきリードを絞り込むことで、営業活動のリソースを効率的に使い、効果的に顧客の創出を進めることができます。

営業への引き渡し

ホットリードとして評価されたリードは、営業部門へと引き継がれ、具体的な営業活動によって顧客への転換を進められます。以降のリードの管理は基本的に営業部門が担当します。

ここで重要なのが、営業部門がリードのニーズに合わせた適切な提案やフォローを的確に行うことです。引渡されたリードは、これまでのデータ収集やコミュニケーションから、課題や関心がある程度明確になっているため、その情報を基に顧客への転換を促す提案を行います。

リード管理(見込み客管理)のフェーズ

リードマネジメントは、一般的に以下の6ステップで進められます。

- 現状の分析

- 対象とするリードの選定

- 目標の設定

- 戦略・施策の考案

- リードマネジメントの実践

- フィードバックによる効率化

リードマネジメントの効果を最大限に発揮するには、各ステップの役割を理解し、次のステップに進む前に役割が達成されているることを確認することが重要です。

ステップ1:現状の分析

最初に行うべきは、リードマネジメントに必要な基礎データを集めるための現状分析です。

現時点で保有するリード数、リードのフェーズ分け、リード管理の状況など、リードマネジメントに関連する情報を整理し、現状を把握します。それと同時に、リードマネジメントに割けるリソースも明確にしておきましょう。計画に見合ったリソースが確保できなければ、十分な成果が得られない可能性もあります。開始前に、なるべく正確なリソースを確認しておきましょう。

ステップ2:対象とするリードの選定

次に、リードマネジメントの対象となるリードを選定します。

リードマネジメントに割けるリソースは限られているため、この段階である程度リードマネジメントの方向性を決め、アプローチ対象となるリード層を絞り込みます。リソースが限られている場合は、小規模なリード層から開始するのも良いでしょう。ここで重要になるのが、リードの属性や行動データなどから購買意欲の高いリードを優先的に選定することです。この選定の精度が高ければ、後のステップ全体の効率化が期待できます。

ステップ3:目標の設定

リードマネジメントの対象が決まったら、次は達成すべき目標の設定です。

このとき定める目標は、例えば「顧客に転換したリードの件数」や「営業部門に引き継いだリード件数」など、具体的な数値で評価できるものにしましょう。目標が明確であるほど、進捗管理や評価、改善などがしやすくなります。さらに、目標を数値で示すことで、情報共有もスムーズに進みます。リードマネジメントには多くの人が関わるため、正確な情報の共有は大きなメリットとなります。

ステップ4:戦略・施策の考案

目標が決まったら、目標を達成するための戦略や施策を考案します。

まず、リードを顧客へと育成するための大枠の戦略を立て、各段階で具体的にどのような行動を取るかを施策として決めていきます。リードマネジメントでは、多くの施策が連携しながら進行します。施策を考える際は、営業部門への引き渡しのタイミングやナーチャリングを強化する条件など、可能な限り具体的な条件を設定しておきましょう。また、施策を考える際には、リソースの確保も同時に進めます。もしリソースに不足が生じている場合は、施策を調整するかどうかを、ステップ1で分析した現状を見返し決めましょう。

ステップ5:リードマネジメントの実践

戦略や施策が決定したら、リードマネジメントを実際に実施します。

リードの段階に応じて適切なアプローチを行い、ナーチャリングによって顧客化を目指しましょう。このステップで需要なのは、実践と同時に評価のためのデータを収集しておくことです。リードマネジメントは繰り返し実行することで精度が洗練されるため、事前に評価指標を設定し、その指標に基づくデータを確実に収集できる体制を整えておく必要があります。

ステップ6:フィードバックによる効率化

リードマネジメントの実践から得られたデータは随時蓄積し、リードマネジメントのさらなる効率化のために分析、フィードバックを行います。効率化が期待できる分析の例としては、効果的だった施策や顧客に転換されたリードの傾向などが挙げられます。また、データの蓄積および分析には統計の知識が必要となる、必要に応じて分析ツールの導入やポジションの新設などを検討しましょう。

リード管理(見込み客管理)をスムーズに進めるための4つのポイント

リードマネジメントは多くの工程が関係しながら進むので、事前にボトルネックになる恐れがある部分を把握しておくことが需要です。ここでは、顧客の動向を的確に把握し、効果的なアプローチを実現するためのポイントを解説します。

1:カスタマージャーニーを意識した施策を打つ

カスタマージャーニーとは、リードが製品やサービスに接触し、最終的に購入に至るまでの一連の行動プロセスのことです。リードナーチャリングはこのプロセスの中で行われるため、リードの行動パターンを事前に把握しておくことが重要です。例えば、SNSから始めるカスタマージャーニーでは、その後に自社のWebサイトへ訪問し、製品やサービスの閲覧、メールマガジンの登録、Webメディアの閲覧などが考えられます。

この流れに沿って施策を展開することで、リードをスムーズに顧客へと転換する確率を高めることが可能になります。特に、顧客と直接コミュニケーションが取れるタッチポイントを活用することが成功の鍵となります。

2: フォローアップの方法を決めておく

リードナーチャリングが失敗した場合でも、その後のフォローアップによっては再度顧客に育成できる可能性があります。この機会を逃さないためにも、事前にフォローアップの方法を決めておきましょう。特に重要なのが、リードの心理状態を考慮し、適切なタイミングでアプローチを行うことです。リードの心理は、自社との関係や時間の経過と共に変化するため、再度コンタクトを取る適切なタイミングを見極めてから行動に移しましょう。また、定期的なメール配信やSNSでの情報提供など、複数の接点を用意しておくことで、リードが再度興味を持つ機会を増やすことができます。

3:定量的な評価環境を構築する

リードマネジメントを成功させるには、その効果を定量的に評価できる環境が不可欠です。リードの各段階で評価指標を設定し、どの施策が効果的で、どの施策が改善を必要としているか明確にしましょう。

評価指標には、リードの獲得数、コンバージョン率、リードナーチャリングの進捗度合いなどが挙げられます。さらに、これらの指標にスコアリングを組み合わせることで、リードの優先順位をつけやすくなり、リソースの効果的な配分も可能になります。さらに、評価によって得られたデータは、マーケティング部門と営業部門の両方にとって役立ちます。フィードバックを継続的に行い、組織全体に共有することで、組織全体の効率化に繋げましょう。

4:効率化のためにツールを活用する

リードマネジメントは、リードに対する継続的なアプローチが必要なことから、人的リソースだけでは限界があります。そこでMAツール(マーケティングオートメーションツール)やCRM(顧客管理システム)などの活用が有効です。これらのツールを使用することで、リードの管理や評価、ナーチャリングの自動化が可能になります。特にMAツールは、リードのステージに応じた自動アプローチができるため、リソースを節約しながらタイムリーなアプローチが可能になります。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MAツールは、マーケティング活動の自動化を支援するためのツールです。特にリードナーチャリングでは特に有効です。例えば、リードが特定の行動を取った際に自動でメールを送信したり、リードの行動を基にした自動スコアリング、スコアリングの条件による行動の開始などが挙げられます。また、リードの行動履歴や関心を分析して、個別にカスタマイズされたコンテンツを提供することも可能です。

さらに、マーケティング活動によって得られたデータは 常に蓄積されていくため、効果測定や改善にも役立ちます。データ分析が可能なツールもあるので、行動から改善までリードマネジメント全般において心強い味方になってくれます。

CRM(顧客関係管理)

CRM(顧客関係管理)とは、顧客の情報を一元管理し、顧客との関係構築や効果的なコミュニケーションをサポートするためのツールです。各リードのステージを把握したり、顧客との接触履歴を追跡したりなど、顧客との関係を把握するために役立ちます。顧客へのアプローチにも有効で、過去のデータからリードの状態を可視化することで、営業担当者がどのアプローチすべき最適なタイミングを判断することも可能です。

また、CRMツールには分析ツールとしての一面もあるので、顧客への転換に成功したリードの数や傾向、効果が高かった施策の把握なども可能です。なお、CRMツールを主に扱うのは営業部門ですが、データ蓄積はリードマネジメントを始めた段階からスタートできるので、リード情報の引き渡しの円滑化にも役立ちます。

リードマネジメント(リード管理)の注意点

最後に、リードマネジメントを実施する際の注意点を4つ紹介します。これらはリードマネジメントの根本に関わる重要なポイントなので、しっかり確認しておきましょう。

1:前提条件を明確にしておく

前提条件が間違っていると、どれだけ優れた戦略や施策を打っても、期待通りの結果は得られません。リードマネジメントを成果につなげるためには、可能な限り正確に前提条件を明確にしておくことが重要です。もちろん、リードマネジメントを進める中で、前提条件がずれることもあれば、条件自体が変わってくる場合もあります。その場合、どのように条件を修正するかを、事前に検討しておくと、スムーズに対応できるでしょう。

2:投入できるリソースに注意する

リードマネジメントに割けるリソースは、企業やプロジェクトの規模によって異なります。過剰なリソースを投入すると、継続できなくなる可能性があるため、管理するリードの量や必要なアプローチに合わせて、現実的なリソース配分を行いましょう。リードマネジメントは継続的に実施して初めて効果を発揮します。自社の継続的な発展につなげるためにも、持続可能な体制を整えておきましょう。

3:部署間の調整を済ませておく

リードマネジメントは、リードジェネレーションから顧客への転換までプロセスを一貫して進める必要があり、マーケティング部門と営業部門の協力が不可欠です。そのため、事前に両部門間で調整を行っておくことが重要です。例えば、マーケティング部門がリードを営業部門に引き渡す適切なタイミング、リードの状態や進捗をどう管理し、どのタイミングでどの部門が関わるかのルール、またMAツールやCRMを利用する場合、ツールに対するアクセス権限や情報の更新方法、進捗状況の共有方法などの調整が含まれます。また、他にも関連する部署がある場合は、適切な調整を行い必要であれば上層部の指示を仰ぎながらトップダウンで進めるとスムーズに進められるでしょう。

4:属人化を避ける

リードマネジメントの運用において最も避けるべきことは、特定の社員に依存してしまう「業務の属人化」です。属人化してしまうと、その社員が欠けた場合に業務が滞る恐れがあり、さらには蓄積されたノウハウが活用できなくなる恐れも出てきます。業務の属人化を避けるためには、誰でも再現可能なプロセスを構築し、リード管理に必要なスキルや知識の共有を進めることが重要ですです。初心者が多い場合は、必要に応じて研修を実施し、組織全体でリードマネジメントを運用できる体制を整えましょう。

まとめ

リードマネジメントは、見込み客を効果的に管理することで顧客へと転換するための重要なプロセスです。リードマネジメントが活用できるようになれば、営業活動の効率アップや、売上の向上、顧客満足度の向上などが期待できますし、会社のブランディングにも効果が期待できます。マーケティング部門と営業部門が連携や、必要な知識の習得、ツールの導入など、スタートのハードルとなることが多いかもしれませんが、会社の長期的な成長につながる取り組みなので、少しずつ実践できる体制を整えていきましょう。