すべて表示する

予実管理とは

予実管理とは、「予算実績管理」の略で、予算と実績を比較・分析することで経営の進捗や成果を明確にするための管理会計業務の一つです。

企業における「予算」とは、一般的に使われる「予算が足りない」というような「資金」を指すのではなく、「売上予算」「利益予算」「投資予算」のように予め設定する「金額目標」を指します。

つまるところ予算管理とは、設定した目標をどの程度達成できているかを確認するための業務です。

予算管理を行い目標の達成度を確認することで、今後の施策や戦略を修正・調整することが可能です。

たとえば、売上実績が予算を下回った場合、原因は市場の変化・製品の品質問題・競合の状況の変化など、多岐にわたる可能性が考えられます。

予実管理はこれらの原因を特定し、適切な対策を迅速に講じるのに役立ちます。

予算と実績があまりに乖離している場合、そもそもの予算設定を見直す必要があるという判断も下すことができます。

また、上場企業の場合は業績予想の開示が求められており、証券取引所に提出する資料のひとつとして予算実績比較表がありますので、そうした意味でも必要な業務です。

予実管理と予算管理の違い

予実管理と混同されやすい言葉に、予算管理があります。

両者の違いはその目的と頻度にあります。

予算管理は、経営の目標や施策を具体的な数値に落とし込み、それを基にリソースの配分や投資計画を決定する業務です。

その目的は「経営資源の最適な分配」によって、経営の効率を最大化することです。

一般的には、過去の売上や市場の動向などにもとづき年度ごとに予算計画を策定し期末に実績を比較・分析します。

これに対して予実管理は、予算と実績の乖離原因を分析し、目標達成に必要な「対策を見つけるため」に行われます。

予算と実績を比較・分析する頻度は日次・月次で行われ、目標の達成度合いをリアルタイムに把握し、迅速な対応を行うための管理手法です。

そのため予実管理は、経営者やマネージャーだけが行うものではなく、それぞれの部門の担当者も確認し、自らの業績を客観的に評価し、業務改善や目標設定のために活用することで真価を発揮します。

予実管理表とは

予実管理では、会社全体の目標を達成するために部門毎の目標をたて、さらに部門目標を達成するために、個人やチーム目標が立てられます。

この目標を各自がどの程度達成しているかを表したのが予実管理表です。

予実管理表は一般的にExcelや会計管理ツール、CRM/SFAを用いて作成されます。

Excelで作成する

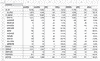

Excelで予実管理表を作成する場合、比較したい部門単位や商品単位で1つのシートを作り、大まかな損益計算書を作成します。

管理表に記載する項目としては「売上高」「売上原価」「経費」「利益」などがあります。

これらに関して、「前年実績」「当月予算」「当月実績」「予実差」「達成率」などの数値を記録します。

前年度データや予算データの値は先に入力し、予実差額や予算比などは自動計算できるよう、セル内に数式を入れておきましょう。

フォーマットが完成したら、月次のデータを実績部分に入力します。

Excelでの管理は導入のハードルが低く、運用コストを抑えることができるため、予実管理を始める際によく利用されます。

ただし、同時編集が難しく複数人での編集に向かない点やセキュリティリスクを伴う点、ファイルサイズが大きくなると処理速度が遅くなる点など、デメリットも存在しますので注意が必要です。

CRM/SFAで作成する

ExcelやGoogleスプレッドシートでの予実管理に限界を感じている場合、CRM/SFAの導入を検討しましょう。

CRM/SFAは、主に営業の行動管理や商談の進捗管理などに用いられるツールであり、営業データが蓄積されているためそのデータを元に分析することができます。

予実管理のためにCRM/SFAを導入するメリットとしては、以下の点があげられます。

- 請求ベースの実績管理だけでなく、行動実績の管理ができる

- 行動データを元に実績の予測値が算出できる

- 権限の管理に優れておりセキュリティリスクが低い

- ブラウザ経由で編集可能で、入力が容易

- (多くのCRM/SFAが)スマホでも操作可能でリアルタイム性が高い

中でも「行動管理」と「実績の予測」は、Excel管理と比較した場合の大きな利点です。

一部のCRM/SFAはテレアポ数や商談数などの行動を記録し、実績の予測値を算出可能です。担当者やマネージャーはそれを元にメンバーの活動に関する起動修正を行えます。

請求履歴をもとにデータを集計するExcel管理では、こうしたタイムリーな施策の変更は困難です。行動管理とそれをもとにした実績の予測ができるCRM/SFAならではのメリットです。

エクセルで予実管理表を作成する方法

1. 基本的なフォーマットの作成

- 縦軸 (行):管理項目 (売上高、売上原価、販管費、各利益など)

- 横軸 (列):月別 (4月、5月、6月...12月、1月、2月、3月) または 比較項目 (予算、実績、差異、差異率、前年同月実績など)

縦軸 (管理項目) の設定

管理したい粒度に合わせて、売上や経費などを細かく設定します(例:給与手当、広告費、消耗品費など)。

一般的には、損益計算書 (P/L) の形を意識すると分析しやすくなります。

横軸 (比較項目/期間) の設定

月次で管理する場合は、期間として「4月」「5月」のように設定します。

比較項目として、「予算」「実績」「差異」「差異率(達成率)」を基本的な列として設定します。

2. データの入力

- 予算の入力: 最初に計画した予算の数値を対応するセルに入力します。

- 実績の入力: 毎月、会計ソフトなどから取得した実際の結果の数値を入力または連携します。

3. 関数と計算式の入力

予実の比較結果を自動で計算するための関数を設定します。

- 差異 (差額)

計算式: 実績 - 予算

例)実績がB列、予算がC列の場合:B2 - C2 - 差異率 (達成率)

計算式: 実績 / 予算

例)B2/C2

※ セルの表示形式を「パーセンテージ (%)」に変更してください。 - 合計・利益の計算

- 売上総利益 = 売上高 - 売上原価

営業利益 = 売上総利益 - 販管費

※ 管理項目に応じた計算式 (SUM()関数など) を設定します。

4. 見やすさ向上のための工夫

- 条件付き書式: 差異や達成率のセルに設定し、マイナス(予算未達)の場合は赤色、プラス(予算超過・達成)の場合は青色など、自動で色付けされるようにすると、問題のある箇所が一目でわかります。

- グラフの挿入: 予算と実績の比較グラフ(棒グラフ、折れ線グラフなど)を作成し、視覚的に推移を把握できるようにします。

- スパークライン: 各セルの横に、その項目の実績推移を表すミニグラフを挿入すると、傾向を簡単に掴めます。

予実管理が重要な理由

予実管理は、企業の経営活動における中核的なプロセスであり、目標を達成し、持続的な成長を実現するために欠かせない手法です。経営計画に基づいて設定された「予算」と、実際に得られた「実績」を定期的に比較・分析することで、企業は現状の進捗を客観的に把握できます。この比較作業により、目標達成に向けた課題が可視化され、迅速かつ効果的な対応が可能になります。以下に、その重要性を具体的に説明します。

1. 経営状況の「見える化」

予算と実績の比較を通じて、現在の経営状況を具体的な数値で「見える化」することができます。この可視化により、企業全体のパフォーマンスだけでなく、部門や個人レベルでの目標達成状況を把握することが可能です。例えば、売上が計画を下回っている場合、どの部門や商品が原因となっているのかを分析し、ピンポイントで課題に取り組むことができます。

また、定期的な「見える化」により、経営者やマネージャーだけでなく現場の担当者も自身の業績や役割を意識し、業務改善に向けた具体的なアクションを取る動機付けになります。

2. 経営の効率化と成長の基盤づくり

予実管理は、効率的な経営を行うための基盤としても機能します。経営リソース(ヒト・モノ・カネ)を最適に配分するためには、現状のパフォーマンスを正確に把握し、必要に応じてリソースの調整を行うことが重要です。

例えば、予算を超えるコストが発生している部門に対しては、改善策を講じることで全体の収益性を確保できます。一方で、成長が期待される分野には積極的に投資を行い、企業の成長を加速させることが可能です。このように、予実管理は経営の効率化と成長のための基盤として機能します。

3. 外部環境の変化への柔軟な対応

市場環境や競合状況が急速に変化する現代において、予実管理は変化への迅速な対応を支える重要な役割を果たします。例えば、予算設定時に想定していなかった市場の変動や競合の新製品投入といった外部要因が発生した場合でも、実績データを基にした早期の課題認識が可能です。

さらに、こうした変化に対応するための戦略修正や施策の再構築を行う際、予実管理は具体的な数値を根拠として提供します。

予実管理の目的

予実管理の目的は、単に目標達成度を確認するだけでなく、その結果を元にして次のアクションを導き出す点にあります。以下では、具体的な目的について詳しく説明します。

目標達成に向けた進捗確認と改善

予実管理を行うことで、設定した目標に対してどの程度達成できているのかを定量的に把握できます。例えば、売上予算が計画を下回っている場合、その原因を分析し、具体的な改善施策を講じることが可能です。

さらに、部門や個人レベルでの進捗状況を共有することで、全社的な一体感が生まれ、チーム全体で目標に向かって進む動機付けになります。こうした透明性と可視化は、業務効率の向上や業績改善に直結します。

経営判断の迅速化

経営環境が急速に変化する中で、迅速な意思決定が求められます。予実管理により、実績データをリアルタイムで把握することで、的確な経営判断が可能になります。例えば、新たな投資機会やリソース配分の見直しが必要な場合でも、最新のデータをもとに迅速に対応できます。

特に、月次や週次のデータを活用することで、短期的な経営課題にも柔軟に対処できるようになります。

リスクの早期発見と対応

予算と実績の差異を定期的にチェックすることで、潜在的なリスクを早期に発見することができます。例えば、予算に対してコストが過剰に発生している場合、その原因を突き止め、コスト削減策を講じる必要があります。

また、売上が予想を下回る兆候が見られる場合には、市場動向や競合状況を再評価し、営業戦略やマーケティング施策を迅速に修正することが求められます。このように、予実管理は、経営リスクを最小限に抑え、企業の持続可能性を高める重要な役割を果たします。

予実管理の手順

予実管理の手順は、大きく分けて以下の3ステップで行われます。

- 予算目標を立てる

- 月次決算を行う

- 予算と実績を比較し、軌道修正する

1.予算目標を立てる

予実管理を行うためには、予算目標を設定しなければなりません。

経営目標を達成するための活動目標を具体的な数値に落とし込む必要がありますが、このとき、企業としての成長を目指しながらも、現実的に達成可能な数値を設定するようにしましょう。

そのためには、まず過去の実績データや市場の動向、競合の状況などを基にして、次期の売上や利益、費用などの予測を行います。

次に、これらの予測をもとに部門ごとやプロジェクトごとの詳細な予算を策定します。

関係各所との調整や合意形成も不可欠です。各部門やプロジェクトのリーダーと連携を取りながら、リソースの配分や優先順位を決定します。

管理可能な粒度で予算を作ることも重要です。

あまりに細か過ぎる項目を設定すると、管理する工数がかかりすぎるので、予実管理の作業をあらかじめ想定して、必要最低限の項目に収めるようにしましょう。

2.月次決算を行う

予算と実績の比較は月次で行います。

毎月予算と実績の差異を定期的に確認すれば、業務の進捗や経営状況をリアルタイムに把握することが可能です。

リアルタイムの状況把握は迅速な意思決定や戦略の修正につながります。

比較する期間が短いほど詳細な分析が可能になりますが、日次・週次での比較は工数がかかりすぎるため、月次での決算が適切でしょう。

具体的な手順としては、各部門からのデータを集約し、売上、費用、利益などの主要な業績指標を計算します。

その結果をもとに、目標との乖離や前月、前年同期との比較を行い、業績を分析します。

ここでは、売上の伸び悩みや利益率の低下などといった問題点を発見するのが重要です。

さらに、各部門やプロジェクトの業績も詳細に分析します。これにより、問題の原因や改善の方向性を特定できます。

たとえば、売上が予算を下回った場合、その原因は新製品の不振、競合との価格競争、市場の縮小など、数多くの可能性が考えられるため、原因を特定するため詳細な分析を行います。

3.予算と実績を比較し、軌道修正する

予算と実績の比較分析は、企業の経営活動を適切に管理し、経営資源を最適に配分する鍵となるプロセスです。予算と実績の分析を行うことで、業績の向上やリスクの低減、そして経営の効率化を実現できます。

まず、予算と実績のデータを予実管理表で比較して、どの部門やプロジェクトが予算を上回ったり、下回ったりしているのかを明確にします。

次に、乖離が大きい項目については、その原因を詳細に分析します。

ただし、予実管理で判明した課題は、本質的な課題とは限りません。

例えば、予実管理で売上の低下が見られたとします。その場合、単純に商品の売上数が減少したことよりも、高単価商品の売上が伸び悩んだことが大きな原因かもしれません。

このように、表面上の課題だけではなく、本質的な原因究明を行うことも予実管理では重要です。

大切なことは、予実管理で判明した課題をきっかけにして、経営上の課題やその原因を深く考察することです。そして原因分析の結果をもとに、具体的な改善策やアクションプランを立案し、実行に移すことが重要です。

予実管理でよくある課題と解決策

目標設定の難しさ

課題:妥当性のある予算設定が難しい

予実管理は予算を設定するところから始まりますが、妥当性のある予算を設定するのは容易ではありません。

目標は現実的かつ挑戦的なものでなくてはなりません。

目標が高すぎれば、社員の疲弊とモチベーションの低下を招きます。

逆に目標が低すぎれば、組織の成長を阻害する要因となります。

経済状況や市場の変動、競合他社の動向など、外部の状況変化も予測しつつ過去の実績や外部環境の変化を考慮し、客観的な視点で予算を立てる必要があります。

解決策:ベーシック法で妥当性を確認する

妥当性のある目標設定のための手法としては、ベーシック法という手法があります。

ベーシック法では、以下の4つのステップに分けながら目標を定めます。

目標項目の設定

目標項目は「向上・強化」「改善・解消」「維持・継続」「創出・開発」の4つに分けられます。

組織がどのような状態にあるのかに合わせて、どの目標項目が適切なのかを判断します。

目標項目は、複数選ぶよりも4つの内のどれか一つに絞った方が、達成までのプロセスに集中できます。

目標達成基準の設定

次に達成基準、すなわち「何をもって目標を達成したとするか」を具体的に設定します。

基準はできる限り数値化する方が達成可否の判断が容易です。

期限の設定

目標達成までの期限を決めます。

目標達成までの計画

目標達成までのプロセスを具体的に定めます。

ここまでで「何を」「どれくらい」「いつまでに」という点を設定できているはずですが、それだけでは、目標達成のための行動を起こすことはできません。目標を達成するためには、達成計画を立てる必要があります。

達成計画も、達成基準と同様に具体的であればあるほど目標達成への効果が高まります。頻度や方法などあらゆる側面から具体化していきましょう。

過去の実績や外部環境も踏まえながら、ステップごとに細かく目標を設定しましょう。

Excelで行う予実管理の難しさ

課題:請求ベースで集計せざるをえず、数値がまとまるのが遅い

Excelによる予実管理は手軽に導入できる点が長所ですが、課題もあります。

Excelで予実管理の実績を集計する際は、一般的に実際に請求した値をもとにデータの集計をします。Excelの予実管理表に対して曖昧な数値の入力を許可すると、実態が正確に把握できなくなってしまうからです。しかし、請求ベースだとどうしても実績値が集計されるまでに時間が掛かります。

結果として予実に関わる課題の発見までにタイムラグが生じ、迅速な課題解決を行えなくなってしまいます。

解決策:着地見込みも計算できるCRM/SFAで予測値を測定する

CRM/SFAはExcelによる予実管理の課題を解決してくれます。

CRM/SFAの長所は「行動を実績として管理し、成果の予想を立てられる」点です。

高機能なCRM/SFAには、請求データだけでなく営業の行動数(テレアポ数、商談数、見積もり提出数など)を記録し、それをもとに実績(売上)予測値を算出する機能が備わっています。

営業担当者や営業マネージャーはその予測値を参照して、達成が見込めないようであれば現在の行動量を起動修正できますし、すでに十分な行動量が担保できていると判断できる場合は次月に備えた活動に比重を移す事も可能です。

例えば、月半ばで実績予測が100%に満たないのであれば、商談数を増やすためにテレアポ数を増加させたり、見積もりを提出したまま放置している商談先に再度アプローチしたり、といった判断が促されます。

Excelを用いた予実管理では、月末にすべての請求書が発行されるまで実績(売上)が見えないため、月中にこうした行動変容を促すのは難しく、場合によっては次月の途中でようやく先月の課題が見えてくる、という状況になりがちです。行動データと実績の予測に基づいてタイムリーに現場の活動に反映できるのは、CRM/SFAによる予実管理ならではのメリットです。

予実管理を上手く行うポイント

予実管理を効果的に行うためには、単に予算と実績を比較するだけでなく、そのプロセス全体を戦略的に設計することが重要です。以下では、予実管理を成功させるための具体的なポイントを解説します。

現実的かつ明確な目標設定

予実管理の基盤は、現実的でかつ具体的な目標を設定することです。

- 現実的な目標設定:挑戦的でありながらも達成可能な目標を設定するために、過去の実績データや市場動向を十分に分析しましょう。無理のない目標設定は、組織のモチベーション維持につながります。

- 具体性を持たせる:「売上を増加させる」といった曖昧な目標ではなく、「3か月間で売上を10%向上させる」といった具体的な数値目標を設定します。

また、短期的な目標と長期的な目標をバランスよく組み合わせ、目標達成のステップを明確にすることもポイントです。

定期的に実績を記録し進捗確認

予実管理は一度設定して終わりではなく、進捗確認を繰り返すプロセスです。

- 頻度の決定:月次や週次など、実績記録と進捗確認の頻度をチームやプロジェクトの特性に合わせて決定します。リアルタイム性が重要な場面では、より頻繁な確認が有効です。

- 一貫性の確保:定期的な記録により、予算と実績の差異を継続的に把握し、進捗状況を正確に評価できます。データの記録漏れや不整合を防ぐため、フォーマットの統一とルールの徹底が必要です。

これにより、問題を早期に発見し、タイムリーな意思決定が可能になります。

差異の原因分析と改善策の実施

予算と実績の差異を分析し、適切な改善策を講じることが予実管理の最大の目的です。

- 根本原因の特定:表面的なデータに惑わされず、本質的な原因を探ることが重要です。例えば、売上が低迷している場合、製品自体の問題か、市場の競争激化かを分析します。

- 具体的な改善策の実行:原因に基づいた改善策を計画し、迅速に実行します。例えば、営業戦略の変更や新たなマーケティング施策の導入などが考えられます。

- 効果の検証:改善策の効果を定量的に検証し、次のアクションにつなげます。

ツール活用した予実管理

効率的な予実管理には、専用のツールやソフトウェアの活用が欠かせません。

- Excelやスプレッドシート:初期段階では手軽に導入可能ですが、大規模なデータ管理には限界があります。

- CRM/SFAツール:行動データを基にした実績予測やリアルタイムでのデータ共有が可能で、精度の高い予実管理を実現します。

- 自動化機能の活用:データ入力や分析のプロセスを自動化することで、工数を削減し、人的ミスを防止します。

適切なツール選定と導入が、予実管理の成功を左右します。

チーム間での情報共有とコミュニケーション

予実管理は、経営陣だけでなくチーム全体で取り組むべきプロセスです。

- 透明性の確保:各部門やプロジェクトの進捗状況を全体で共有し、全員が同じ目標に向かう意識を持つことが重要です。

- 定期的なミーティング:定期的に進捗を共有し、課題や改善策をディスカッションする場を設けます。

- フィードバックの徹底:メンバーからの意見やフィードバックを取り入れながら、現場感覚を反映した柔軟な管理を行います。

円滑なコミュニケーションは、全員が予実管理に主体的に関わる環境を作ります。

PDCAサイクルを活用した継続した改善

予実管理は一度で完結するものではなく、継続的な改善が求められます。

- Plan(計画):明確な目標と行動計画を設定します。

- Do(実行):計画に沿って具体的なアクションを実行します。

- Check(確認):実行結果を測定し、目標達成度を評価します。

- Act(改善):確認結果を基に、計画を修正し、新たな行動に反映します。

PDCAサイクルを回し続けることで、予実管理の精度が向上し、持続的な経営改善が可能になります。